糖尿病に対する従来の治療方法は、食事療法・運動療法・薬物療法がメインです。食事制限やきつい運動、薬の携帯など日常生活への影響は避けられません。

また、これらの治療法による効果は一時的なもので、一度発症した糖尿病や合併症の進行を止めることはできません。

それが近年、再生医療の進歩によって糖尿病の根本治療が期待できるようになりました。

ご家族やご自身が糖尿病と診断された方は、ぜひ参考にしてみてください。

糖尿病の種類

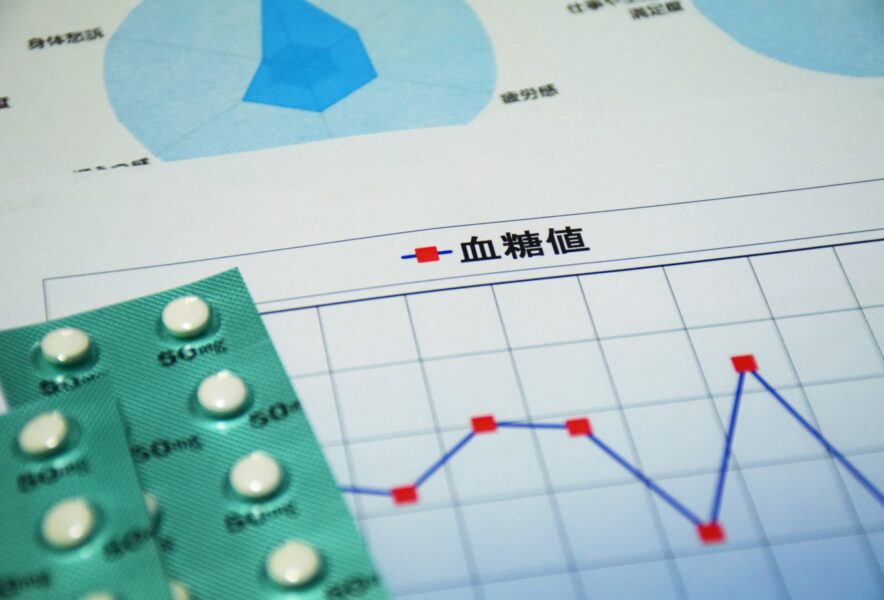

糖尿病は、インスリンの分泌不足やうまく作用しないことによって起こる病気です。

インスリンには血糖値を下げる働きがありますが、糖尿病ではこの働きが十分ではないため高血糖状態が続きます。

食べすぎや運動不足によって起こるまたは太った人がかかる病気、などのイメージを持つ方も少なくないですが、糖尿病にも数種類あることをご存知でしょうか。ここでは、代表的な2種類を解説します。

1型糖尿病

インスリン分泌細胞(すい臓のランゲルハンス島にあるβ細胞)が破壊されることでインスリンが不足し、高血糖状態が続く病気です。

小児や若年者に多い病気ですが、成人で発症することもあります。

遺伝因子や自己免疫疾患などが誘因とされていますが、はっきりとした原因はいまだ解明されていません。

インスリンが分泌できない、もしくは分泌量が不十分なため、インスリン注射によって血糖値をコントロールする必要があります。

2型糖尿病

2型糖尿病は偏った食事や運動不足などの生活習慣、遺伝的要因によって起こる病気です。インスリン分泌量の不足や、インスリンが十分に作用しないことで高血糖状態が引き起こされます。

初期段階でははっきりとした自覚症状がみられないため、気付かないうちにゆっくりと進行していきます。

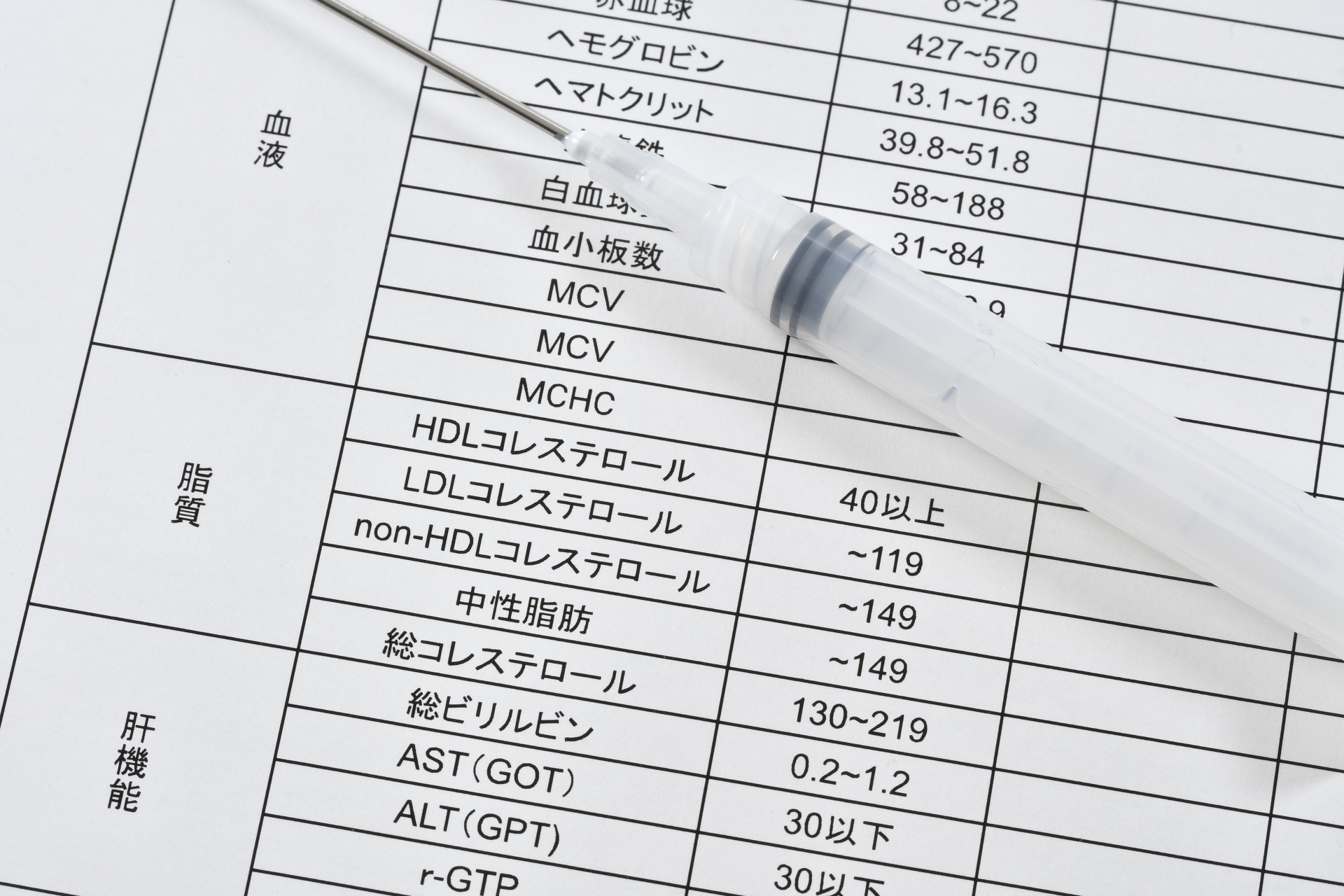

ご家族が糖尿病と診断されている方、食生活が乱れている方は定期的に血液検査を受けましょう。初期の段階であれば、食生活・運動習慣の見直しによる血糖コントロールが可能です。

糖尿病の症状

糖尿病でみられる主な症状は口渇、多飲・多尿、体重減少などです。初期の段階では自覚症状がないことも多く、病院で診断を受けたときにはすでに病気が進行しているケースもあります。

以下のような症状がみられる場合は、早めに病院で検査を受けましょう。

喉が渇く

高血糖とは、血液中のブドウ糖の濃度が上がった状態です。身体はこれを薄めようとして、細胞内から血液中へと水分を引き込みます。その結果、身体は脱水状態となって唾液の分泌も減り、喉の渇きを感じるようになります。

成人の1日あたりの水分摂取量は約1リットルです。日常的に2〜3リットルの水分を摂っているが、いくら水分を摂っても喉が渇く場合は、糖尿病により脱水症状を引き起こしているのかもしれません。

尿の量・回数が増える

高血糖状態が続くと、尿のなかに糖分が排出されます。すると身体は、尿を薄めようとして血液中から水分を引き込みます。その結果、症状としてあらわれるのが尿量・トイレの回数の増加です。

また、本来であれば尿を排出する前に尿細管で水分・ナトリウムを再吸収します。しかし、糖尿病ではこの働きが抑制されるため尿の量が増加します(浸透圧利尿)。

体重減少

インスリンは血液中の糖分を血管外に運ぶことで血糖値を下げ、細胞内に取り込まれた糖分はエネルギー源として消費されます。

しかし、糖尿病などインスリンの作用が不十分な状態では、食事から摂取したブドウ糖をエネルギー源としてうまく活用できません。代わりに体内の脂肪や筋肉からエネルギーを得ようと働くため、体重減少が起こります。

今までと同じ食事を摂っているにも関わらず、体重が減少している場合には注意が必要です。

一度病院で検査を受けることをおすすめします。

疲れやすい

糖尿病の症状の一つに疲れやすさや身体のだるさがあります。

インスリンの作用が不足すると、十分な量のブドウ糖を細胞内に取り込むことができなくなるため身体はエネルギー不足となり、疲れやすくなります。また、低血糖のときは血液中のブドウ糖が少なくエネルギー不足の状態です。

重度の低血糖では意識障害を引き起こすおそれもあるため、早急に対処が必要になります。ブドウ糖や飴、ジュースなどを持ち歩くようにしましょう。

糖尿病の合併症

高血糖状態が数年続くと、全身の微小血管が傷つき以下のような合併症を引き起こします。健診などで血糖値の異常を指摘された場合は、医師の指示のもと血糖コントロールが必要です。

糖尿病網膜症

網膜とは眼の構造の一部で、光を感じ取る重要な部分です。

高血糖状態が続くと、網膜に酸素や栄養を届ける血管の流れが悪くなったり、詰まったりします。不足した血流を補うために新しい血管が作り出されますが、これもまた弱くもろい血管であるため、出血や網膜剥離を引き起こします。

視力の低下や目のかすみが主な症状ですが、徐々に進行するためご自身では気付かないこともあるようです。重症化すると失明のリスクもあるため、見えにくさを感じた場合は早めに眼科を受診しましょう。

糖尿病性腎症

腎臓は、血液中の老廃物をろ過し尿として体外へ排出する役割を担っています。

高血糖状態によって腎臓の微小血管が傷つくと腎機能が低下しますが、初期の段階では明らかな自覚症状はありません。病気が進行すると以下のような症状があらわれます。

- むくみ

- 貧血

- 高血圧

- だるさ

- 尿量の増加・減少

- 皮膚の乾燥・かゆみ

腎機能が低下すると尿の濃縮能が低下し、尿量の増加や頻尿などの症状があらわれます。

しかし、糖尿病性腎症がさらに進行すると尿量が減少して体内に毒素が溜まるため、透析治療が必要です。

糖尿病神経障害

糖尿病の合併症のなかでも、早く発症するのが神経障害です。

末梢の神経や血管は細く微小であるため、より早い段階で障害が起きると考えられています。

糖尿病神経障害の症状は、以下のとおりです。

- 手足のしびれ

- 感覚が鈍い

- 立ちくらみ

- 便秘・下痢

- 排尿障害

重症化すると痛みを感じにくくなるため、火傷やケガに気付かない場合もあります。小さな傷から感染を起こしたり、足が腐ったりするケースもあるため感覚異常に気付いたら早急に病院を受診しましょう。

糖尿病の従来の治療方法

糖尿病の治療方法は病気の進行度によって異なります。初期段階であれば、生活習慣の見直しによる血糖コントロールが可能です。

しかし、ある程度進行している場合には内服薬やインスリン注射による治療が必要となります。

ここではメインとなる治療法を3つご紹介しますので、ご家族やご自身が糖尿病の診断を受けた際にはぜひ参考にしてみてください。

食事療法

食生活の見直しによって血糖値を正常範囲内に保つことができれば、薬物による治療を避けることができます。

単に食事量を減らせばよいのではなく、バランスのとれた食事を摂ることが大切です。

1日に必要なエネルギー量は性別や体格、運動習慣によっても異なるため、担当の医師に相談しましょう。管理栄養士による栄養指導を受けられる病院もあります。具体的な食事内容や調理法に悩んだ場合は、ぜひ相談してみてください。普段の食事メニューをメモしておくと、より具体的な指導を受けられるでしょう。

運動療法

糖尿病の運動療法には、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動が有効です。

有酸素運動とは、エネルギー源として酸素を利用する運動を指します。筋肉を動かす際に血糖や脂肪を消費するため、血糖値のコントロールに効果が期待できます。

サイクリングやアクアウォーキング、踏み台昇降運動などさまざまな種類があるため、継続可能な運動を見つけましょう。

運動の時間を確保するのが難しい場合は、通勤方法を徒歩や自転車に替えたり、エレベーターではなく階段を利用したりするのも有効です。

また、運動習慣獲得による効果は血糖コントロールだけではありません。筋肉の維持・増強や心肺機能の改善によって、認知症や寝たきり状態の予防にもつながります。

まずは、日常生活に軽い運動を取り入れるところから始めてみましょう。

薬物療法

糖尿病の治療薬は、内服薬と注射薬の大きく2つに分けられます。

食事療法や運動療法では不十分と判断された場合、まずは内服薬による血糖コントロールを行います。インスリンの分泌を促す薬やインスリンの効きをよくする薬など、作用や内服のタイミングまで種類はさまざまです。

内服薬をもってしても血糖コントロールが不良な場合、インスリン治療を行います。作用の持続時間や効果があらわれるまでにかかる時間など、インスリン製剤にもさまざまな種類があります。

1日に数回注射する必要があるため、外出する際には注射キットの携帯が必要です。

また、薬物療法中は低血糖に注意しましょう。血糖値が下がりすぎると冷や汗や手の震え、生あくびなどの症状があらわれます。外出先でもすぐに対応できるよう、ブドウ糖を常に持ち歩くとよいでしょう。

糖尿病の再生医療による治療とは

再生医療とは、人の細胞がもつ再生する力を利用した治療方法です。人から採取した細胞もしくは人工細胞を使用し、障害をうけた組織や臓器の機能を補います。

糖尿病に対する再生医療ではご自身の身体から採取した脂肪細胞を利用するため、拒絶反応が起きにくいのが特徴です。また、再生医療では傷ついたすい臓や血管を修復する効果が期待できます。

すい臓や血管が本来の能力を取り戻すことで、内服薬やインスリン注射による血糖コントロールが不要になる可能性もあります。一時的に血糖値を下げる従来の治療法とは異なり、より根本的な治療ができるのが再生医療です。

しかし、幹細胞治療を受けられる病院は限られています。再生医療による治療を希望する方は、担当の医師に相談してみましょう。

糖尿病の幹細胞治療による治療方法

再生医療の一つに幹細胞治療があります。幹細胞は活発に細胞分裂を繰り返し、損傷した組織の修復を行います。

ここでは幹細胞治療の流れを具体的に解説します。再生医療による治療を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

患者本人の脂肪組織から幹細胞を分離し培養する

局所麻酔を使用し、下腹部や太もも、お尻から脂肪を採取します。採取する脂肪は米粒程の大きさで、傷も小さく済みます。

所要時間は約20分で、入院の必要はありません。

採取した脂肪細胞は専門の施設に送られ、脂肪細胞から幹細胞を分離して培養します。培養にかかる期間は約4〜6週間です。

糖尿病患者さんは傷の治りが遅く、感染に対する抵抗力も低下しています。採取部位からの感染には十分注意し、腫れや発赤などの感染徴候がみられた場合には早急に病院で診察を受けましょう。

培養した幹細胞を静脈から点滴で患者の体内に戻す

培養した幹細胞は点滴で体内に戻します。所要時間は約30分です。再生医療による治療効果は、すぐにはあらわれません。

数ヵ月かけて少しずつ組織を修復していくため、定期的に通院し経過観察を行います。その間も血糖コントロールを続ける必要があるため、医師の指示に従いましょう。

糖尿病の幹細胞治療の効果

糖尿病に対する幹細胞治療では、以下のような効果が期待できます。

- 喉の渇き・疲れやすいなどの症状改善

- 網膜症・腎機能低下・神経障害などの合併症を予防・改善

- 食事療法や運動療法が不要になる

- 内服薬・インスリン注射による血糖コントロールが不要になる

従来の治療法である食事療法・運動療法・薬物療法で得られる効果は、一時的な血糖コントロールのみでした。

しかし、幹細胞治療では弱ったすい臓や血管の修復を行うことで、インスリンの分泌や血管から糖を取り込む能力を取り戻すことが期待できます。その結果、薬による血糖コントロールが不要になります。

さらに、投与した幹細胞はすい臓以外の組織や臓器の修復にも働くため、糖尿病以外の病気や症状の改善にも効果が期待できる治療法です。

しかし、治療効果には個人差があります。幹細胞治療後も薬物療法などを続けることもあるため、担当の医師の指示に従いましょう。

まとめ

高血糖状態が長く続くと、腎機能の低下・網膜症・神経障害などの合併症を引き起こし、日常生活に大きな影響を与えます。

ですが、糖尿病の初期段階は自覚症状に乏しいためご自身で気付くことは難しいでしょう。血糖値の異常を早期に見つけるためには、病院で定期的に検査を受けることが重要です。

これまでの糖尿病治療は、食事療法・運動療法・薬物療法による一時的な血糖コントロールがメインでした。

1日に数回、毎日欠かさず行う必要がある従来の治療法は、生活の質を低下させます。

しかし、再生医療による幹細胞治療によってより根本治療が期待できるようになりました。

すい臓や血管の修復を行うことで本来もつ能力を取り戻し、薬による血糖コントロールが不要になる可能性もあります。

再生医療に興味のある方は、担当の医師に一度相談してみてください。きつい食事制限や運動療法から解放され、自由な生活を取り戻すことができるかもしれません。

参考文献

- 糖尿病ってどんな病気?|一般社団法人日本糖尿病学会

- 糖尿病とは|国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター

- 糖尿病|厚生労働省

- 1型糖尿病|一般社団法人 日本内分泌学会

- 脱水について知ろう!|東京医科歯科大学病院 医科(医系診療部門)

- 低血糖|国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター

- 眼の構造|公益財団法人日本眼科学会

- 糖尿病網膜症|公益財団法人日本眼科学会

- 糖尿病性腎症|厚生労働省

- 腎症|国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター

- 3.腎臓がわるくなったときの症状|一般社団法人 日本腎臓学会

- 糖尿病の治療ってどんなものがあるの?|国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター

- 糖尿病の食事のはなし(基本編)|国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター

- 糖尿病の運動のはなし|国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター

- エアロビクス / 有酸素性運動|厚生労働省

- 血糖値を下げる注射薬|国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター

- 血糖値を下げる飲み薬|国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター

- 糖尿病の幹細胞治療|一般財団法人 日本再生医療協会 公認団体

- 幹細胞治療とは|一般財団法人 日本再生医療協会 公認団体